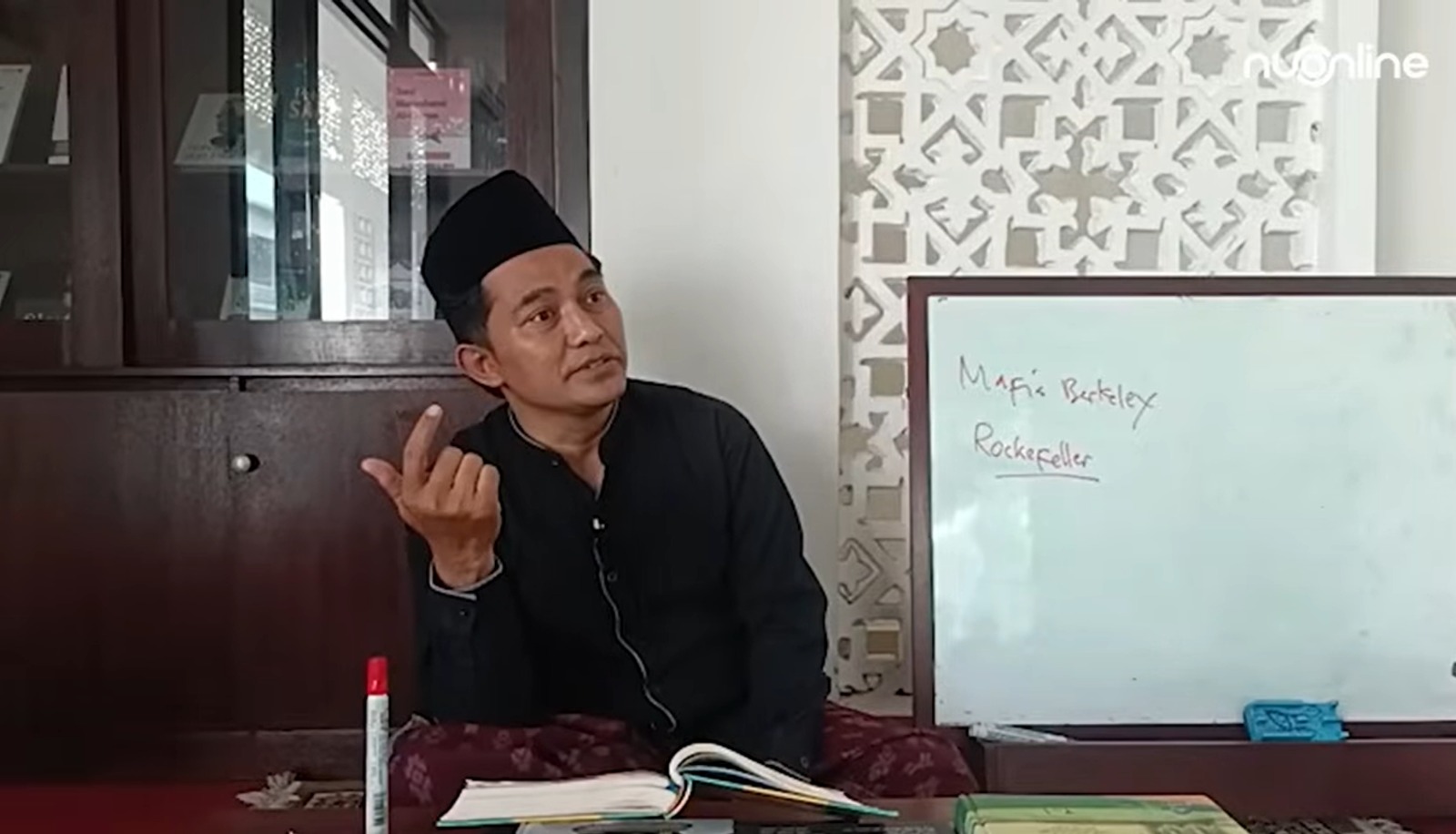

Gus Dhofir: Ilmu Tak Lagi Diutamakan

Jum'at, 09 Januari 2026 - 17:16

alfikr.id, Probolinggo- “Setiap Anda

belajar, setiap bertemu teman baru atau santri baru, pasti yang ditanyakan

adalah kalau lulus dari sana jadi apa? Dapat kerja apa? Pasti pertanyaannya

begitu, ya,” ucap Achmad Dhofir Zuhry, atau sering disapa Gus Dhofir, saat

kajian Tafsir Tematik di Pesantren Luhur Baitul Hikmah, Malang, Kamis

(25/12/25).

Menurut Gus

Dhofir, kesadaran semacam itu telah lama menggerogoti orientasi pendidikan di

Indonesia. Sekolah akhirnya dipahami semata-mata sebagai sarana untuk

mendapatkan pekerjaan, baik oleh peserta didik maupun oleh para wali murid.

“Akibatnya,

proses pendidikan diarahkan pada kepentingan pasar kerja, bukan pada

pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri,” katanya.

Sekolah favorit

menjadi dambaan para wali murid, kata Gus Dhofir, anak-anak disekolahkan di

lembaga tertentu, bukan karena keilmuan yang ditawarkan, melainkan peluang

kerja yang dianggap lebih menjanjikan setelah lulus. Padahal, belajar suatu

bidang ilmu sejatinya bertujuan untuk memahami ilmu tersebut secara mendalam,

serta memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Jadi, siapa

yang diuntungkan? Para industrialis, para pebisnis. Itu yang diuntungkan,”

tuturnya.

Dalam

pemaparannya, Gus Dhofir mengaitkan kondisi tersebut dengan peran Sumitro

Djojohadikusumo saat menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, Sumitro

mengirim ratusan mahasiswa indonesia untuk menempuh pendidikan ekonomi di

University of California, Berkeley, Amerika Serikat.

Para alumni

yang kemudian dikenal sebagai “Mafia Berkeley” tersebut mendapat peran

strategis dalam merancang kebijakan ekonomi nasional. Selain di sektor ekonomi,

pengaruh mereka juga merambah ke dunia pendidikan melalui penyebaran paradigma

ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.

Lebih jauh, Gus

Dhofir menjelaskan bahwa embrio sistem pendidikan di Indonesia bermula pada

masa kolonial Belanda. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial mulai mendirikan

sekolah melalui kebijakan politik etis setelah memperoleh keuntungan besar dari

eksploitasi ekonomi di Hindia Belanda.

“Kok tidak ada

sekolah, kok hanya pabrik isinya, lalu dibikin sekolah. Itu disebut dengan

politik balas budi atau politik etis,” jelasnya.

Meski demikian,

Gus Dhofir menyayangkan bahwa hingga kini Indonesia belum sepenuhnya mampu

merancang sistem pendidikan yang benar-benar mandiri. Sistem yang diterapkan

tidak jauh berbeda dengan warisan kolonial, termasuk penyeragaman kurikulum dan

metode pembelajaran di berbagai daerah.

“Setiap wilayah

memiliki karakter sosial dan kebutuhan yang berbeda. Ada masyarakat pesisir,

daratan, perkebunan, hingga persawahan, yang tentu memerlukan pendekatan

pendidikan yang tidak seragam. Lalu mengapa justru meniru Belanda?,”

pungkasnya.